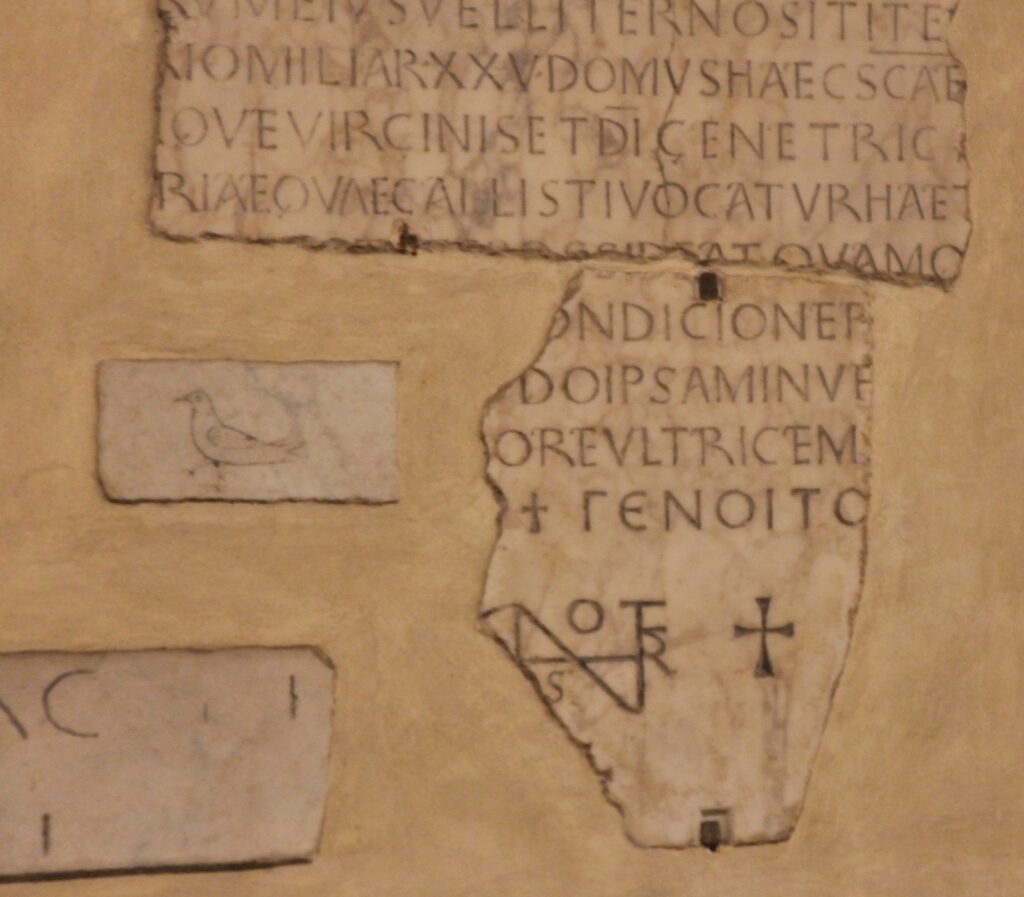

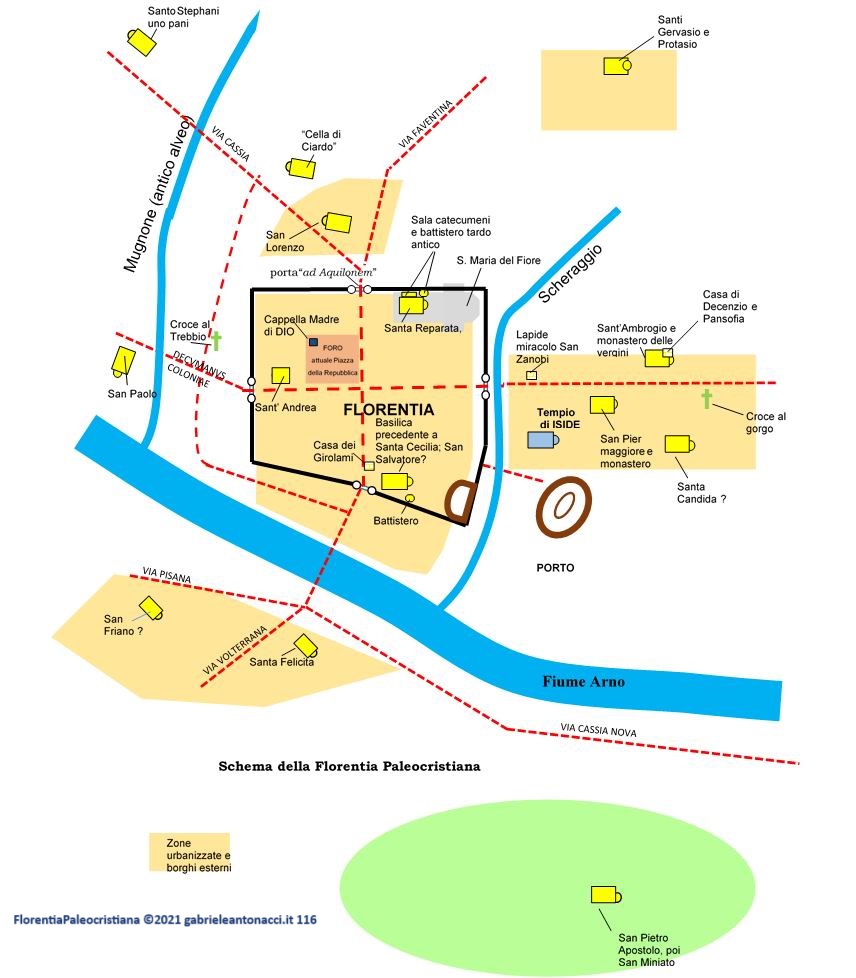

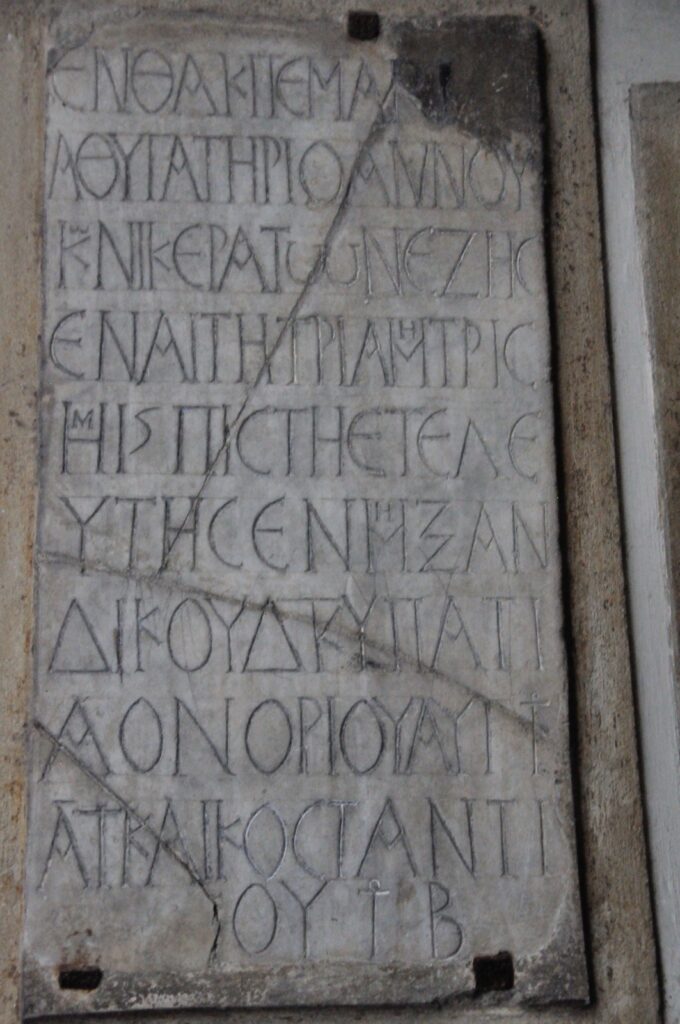

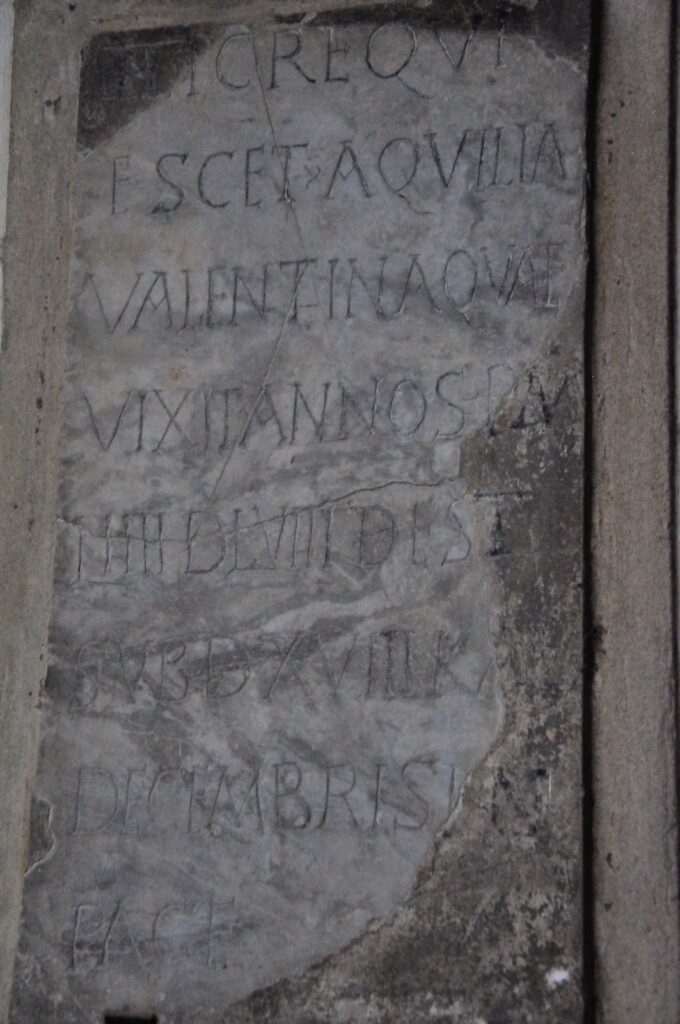

L’antica città di Florentia e i luoghi del romanzo storico Elisboth sono stati la destinazione di un viaggio storico e fotografico che si è svolto il 9 gennaio alle ore 18, presso la Residenza Artistica Itaca, in Via San Domenico 22, Firenze. Gianni Marucelli, presidente di PRO NATURA Firenze con Laura Lucchesi, già curatrice del Museo “Firenze com’era” e dell’Archivio storico del Comune di Firenze, e Mario Pagni, ex Funzionario Archeologo Direttore Ministero della Cultura già coordinatore degli scavi in Piazza della Signoria dell’antica Florentia, ci hanno condotto negli scavi archeologici che, nel XIX e XX secolo, hanno portato alla luce i resti dell’antica città romana. Nell’incontro ho proposto personalmente anche immagini e storie dei luoghi che hanno ispirato il romanzo Elisboth